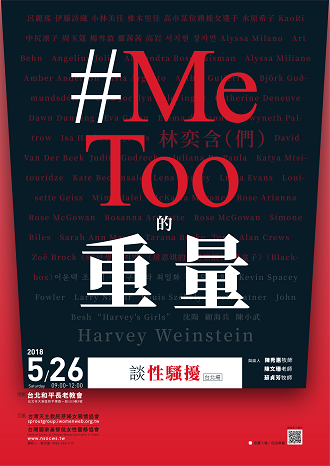

- 論壇名稱

#MeToo的重量:談性騷擾 - 時間

2018/5/26 - 地點

台北和平基督長老教會 - 與談主題

什麼時候「時候到了」(#Timesup)? - 與談人

陳文珊老師

從 #MeToo到 #Timesup

MeToo是2017年好萊塢製片哈維.書恩斯坦(Harvey Weinstein)性騷擾醜聞爆發後,在臉書等社交媒體上廣泛流傳的一個主題標籤。使用者用此來表達對受害女性的認同與支持,從美國迅速蔓延至各地,堪稱二十一世紀初全球性婦運的標竿,目的在勇敢打破縱容性暴力的父權沈默文化。影響所及,不少知名國外大專院校教授遭檢舉爆發性醜聞案,連頒發諾貝爾獎的瑞典學院都無法置身風波之外。在院方處理性騷擾案不利,引發院士集體退院潮衝擊下,不得不宣布諾貝爾文學獎停辦一年,創下八十年來首度停辦的記錄。

台灣雖傳出多起體操教練、現任閣員、立院資深助理遭指控性侵或性騷案件,但都還在偵辦中,或有的甚至連受害者都沒有公布,因而沒有帶動其他受害者一同站出來說「我也是」的集體效應,一直到今年四月間,才有勵馨基金會發起「多陪一里路 #MeToo大遊行」。

令人遺憾的是,緊跟著 #MeToo之後,強調受害者賦權的#Timesup,卻較少獲得台灣本地鎂光燈的矚目!

有鑑於只是停留在支持或認同性侵、性騷擾等受害者,無助於進一步採取行動、解決問題,#Timesup在美國遂應時而生。在莉絲.威斯朋(Reese Witherspoon)、娜塔麗.波曼(Natalie Portman)等女明星的號召下,將近三百位好萊塢的女性,主張人人有權享受性別公平、安全與平等的職場生涯。

當被詢及為何這個運動主打職場性別平等的議題時,運動發起人之一的克里絲蒂.豪伯格(Christy Haubegger)這樣說,「要解決性騷擾的問題,首要之務在消除(性別)不平等,因為性騷擾的主因在於權力失衡。」為了促使相關法案的通過,及政策的改變,「時候到了」法律扶助基金(Time’s Up Legal Defense Fund)成立了,在短短二個月內募得二千一百萬美元,專門作為全國婦女法律中心(National Women’s Law Center)提供受害者法律服務之用。

台灣 #MeToo該何去何從?

這個將目標鎖定性別平等,而非性解放的當前婦女運動,及其所採取的運動策略,與本土某特定性解放團體對性騷擾或性侵害等性暴力的想像及其應對之策,是極其迥異的。

本土某特定性解放派慣於以「進步」與「解放」自居,不是辨說性騷擾頂多是主觀上不舒服的性追求,並不是某種違反他人自主意願的、具敵意的攻擊,便是退一步強調,既便是無爭議的性暴力,比如說強暴,也多是社會意義,而不是強暴行為本身造成重大傷害。而無論是從源頭減少性暴力案件,或是從末端消弭性暴力對受害者所造成的傷害,最最重要的,便是營造一個性開放的社會,而這意味著不要強調性的重要性,不要在政策或立法上採取保護措施。

口說無憑,讓我們以2008年朱家安的〈強暴、社會意義與性開放〉為例。對於性暴力的成因,該文主張,「強暴別人並不是為了使受害者承受壓力和心理衝擊,而是為了滿足性慾」。而性暴力加諸於受害者的痛苦,基本上可以區分為二個層面,強暴本身,以及強暴的社會意義,「比起比被揍的人,被強暴的人所承受的,多出來的那種壓力和心理衝擊是社會意義下的產物,而不是強暴本身所帶來的」。而面對性暴力的犯罪,國家理想的刑事政策是旨在打造「一個性開放的社會」,使得被強暴就像是被揍一樣,「強暴者依然會受到法律的制裁,不過是基於自由和人身安全上的理由。」

另一篇2014年因著另一個知名性騷擾案在臉書上頻遭轉載的〈性騷擾受害者的性解放〉,也抱持著相同的論調,「『性騷擾/侵害』的『傷害』主要來自社會建構,意即,因為當前社會文化將『性』看得極其特殊」,而「越是極端的保護(包含各種防止『性傷害』之措施),就越是強化『性』的特殊、珍稀,更強化『受害者』所受之『傷害』」。該文更進一步將追求落實性解放社會的重責大任,加諸在受害者身上,要求受害者不要隨便站上「受害者的位置」,反須進行自我的再教育,「把自己經驗的複雜度與社會脈絡攤開,拒絕那些強加於己身的、連同溫暖同情與關愛保護而來的污名,要求得到真正的平反。」

這樣的說法出現在新生代網紅的口中,卻不過是舊瓶裝新酒,了無新意,無非是延續本土某特定性解放團體裡的「老生長談」。不少性騷擾等性暴力的受害者,在不同的場合都多多少少領教過,輕易便可以辨識出來。

要是只是談,也就罷了,不幸的是,2015-2017年間,台灣社會所發生的三件震驚社會的性暴力案件,都跟宣揚這類性解放思潮有關!在2018年現在的台灣,推動#MeToo反性暴力運動的女性主義運動者,如何可以輕易略過這些重大性暴力事件不提?而要思考、對抗加諸在現今婦女的性暴力論述,如何可以再糾結在過去所謂的保守性道德,而不去深究反倒成為壓迫受害者的性解放之流?!

用血淚寫成的性暴力故事

讓我們從最近的說起。2017年5月間,桃園市產業總工會驚爆集體性侵醜聞,受害者Y女在臉書上指稱,「他們要逼我自己說出這一切都是我自願的。是我自己喜歡姚光祖、想要和姚光祖上床的,是我搞不清楚自己是個情慾流動者,還是守貞者,所以才會現在跑來控訴說是權力的問題,他們說我所有的問題都是情慾的問題。」要命的是,這並不是單一個案,而是一個社會現象,「在這個組織裡由於默許或甚至鼓勵這個文化,所以每個女性幾乎都不得不地參與進這整個後宮的行列裡。」

工運恰恰是輔大夏林清老師致力從事的運動之一,順藤摸瓜,識者便理解為何台灣輔仁大學發生女學生遭性侵事件後,校方會出現引起社會咋舌的種種處置。事情是在應用心理系師長介入長達一年,仍舊無法獲得妥善處理,導致該名受害學生的男友在2016年5月底公開發文指證歷歷,批評校方企圖息事寧人,方才輿論大嘩!

令婦運人士當時至為不解的是,夏師私下對受害女學生說的這樣一段話,「我不要聽一個受害者的版本!你們學生之間的情慾流動我也知道,不要以為我不知道你們平常在8樓幹些什麼,偷吃也要把嘴巴擦乾淨,沒錯,你,確實,酒後,亂了性,但我不要聽一個受害者的版本,我要聽你作為一個女人在這件事裡面經驗到什麼!不要亂踩上一個受害者的位置!」

不料,後頭還有更加令人驚愕的,相類似於工運團體對受害者的批鬥,也出現在輔大的校園中。同年六月系上召開長達九個半小時,幾近徹夜的百人「師生討論會」,影片及錄音檔外流後,遭外界大加撻伐,稱其所謂的「受害者培力」、「性解放路線」為「邪教」,對受害女學生的「公審」,甚至逼其在臉書上公開向夏師道歉,業己造成二度傷害!

在這其間,2016年由年輕女作家林奕含所改寫的《房思琪的初戀樂園》完稿,後因出版社易手,終於在2017年初2月由遊擊文化出版。這是根據作家的親身經歷加以改寫,敘述補習班老師誘姦、性虐待少女,致其受不了發瘋的故事。新書甫引發輿論熱議,過沒多久,4月27日,前途大有可為的女作家便選擇在自宅上吊身亡。

作者在接受〈女人迷〉採訪時,這樣描述自己的創作動機,「我希望任何人看了,能感受和思琪一樣的痛苦,我不希望任何人覺得被救贖。……讓我害怕的是,很『聰明、進步、政治正確』的人,這些人是有理想抱負的,他們在談結構時,一個一個的房思琪,是不是就從大網子漏下去了?所以為什麼我要寫思琪的事,甚至細到有點噁心、情色變態。」

坊間對作家自殺可否簡單歸因為年少時遭性侵所致,有不同看法。而作家本人亦曾否認房思琪就是她本人,但在接受Readmoo電子書採訪時卻曾不自覺說溜嘴,坦承有二件事情改變了她一生,所以寫作會一直一直圍繞著這二件事來打轉,「因為我當時年紀太小,第一件事情就是房思琪的這個事情,第二件事情就是我得了精神病。」

到底她所謂的「聰明」、「進步」、「政治正確」指的是什麼?細細爬梳《房思琪的初戀樂園》裡的段落,不難發現,正是上述的特定性解放思潮,所以書末罕見的一段訓誨文字這樣說,「如果你永遠感到憤怒,那不是你不夠仁慈,不夠善良,不富同理心,什麼人都有點理由,連姦污別人的人都有心理學、社會學上的理由,世界上只有被姦污是不需要理由的。…世界上沒有人應該被這樣對待。…請你永遠不要否認你是倖存者,…你是活下來的那一個。」

沒有錯,性污名和處女情結,是要不得的壞東西,是束縛女性性自主的緊箍咒。台灣婦女運動者永遠不會忘記1980年代,年僅十五歲的鄧如雯如何在「以後沒有人要我了」的父權符咒下,被迫嫁給性侵她的強暴犯林阿祺,後來在永無止境的家暴夢靨中絕望犯下殺夫的罪行。在那個時空下,性解放相較於父權社會的保守處女情結節,確實是夠先進了,也是不能更正確的口號。

隔了將近四十年後,一切均己時過境遷,不是被處女,而是被赤裸裸地性剝削,美其名為性自主、情慾流動,成為新時代花樣年華女孩們殘酷的父權成年禮!有意無意地,性解放派在兀自夸夸其言解放結構壓迫、打破性的道德桎梏的同時,卻用空洞的解放論述縱容了姦污這件事!惟一沒有改變的是,女人的性同意都不重要,於是女人都被建構得很像,都在性上是被動的,只要沒有堅持抵抗到底,暴力動輒便會被美言為是合意的,以致於漏接了一個一個尚未培養出夠強的性自主意志,卻旋即成為號鑽法律漏洞的性解放「信徒」所捕獵的眾房思琪們

。

(本文作者為玉山神學院助理教授)

★ 本【論壇】為對話平台 ★